L’ascaridiose représente l’une des infestations parasitaires les plus courantes chez les félins domestiques, touchant particulièrement les chatons. Cette affection, provoquée par des vers ronds nommés ascaris, peut significativement compromettre la santé de votre compagnon à quatre pattes si elle n’est pas identifiée et soignée rapidement. Pour tout propriétaire de chat, comprendre les manifestations cliniques, les voies de transmission et les stratégies préventives de l’ascaridiose constitue un élément essentiel de la prise en charge sanitaire de l’animal.

Qu’est-ce que l’ascaridiose féline et quels parasites en sont responsables ?

L’ascaridiose féline désigne une infestation par des nématodes (vers ronds), majoritairement de l’espèce Toxocara cati, qui colonisent l’intestin des chats. Ces vers parasites, mesurant jusqu’à plusieurs centimètres de longueur, se présentent comme de fins filaments blanchâtres. Leur prolifération dans le système digestif félin peut provoquer diverses perturbations physiologiques.

Ces vers ronds constituent les agents pathogènes internes les plus répandus dans la population féline, avec un taux de prévalence approchant 20 % d’après certaines recherches. Si tous les chats peuvent être affectés, les chatons présentent une susceptibilité accrue face à cette infestation parasitaire.

Comment le parasite se développe-t-il et se propage-t-il ?

Le développement des ascaris suit un processus biologique élaboré comportant plusieurs phases distinctes. Les spécimens adultes s’établissent dans l’intestin du chat, où les femelles produisent quotidiennement des milliers d’œufs microscopiques. Ces derniers sont ensuite éliminés avec les matières fécales, contaminant ainsi l’environnement immédiat.

Dans le milieu extérieur, ces œufs acquièrent leur potentiel infectieux après une période d’incubation de quelques semaines et peuvent conserver leur viabilité durant plusieurs années dans des conditions favorables. Lorsqu’un félin ingère ces éléments infectieux, l’éclosion survient dans son tractus intestinal, libérant des formes larvaires. Ces larves entreprennent alors une migration complexe à travers l’organisme félin : elles franchissent la barrière intestinale, rejoignent les poumons via le système circulatoire, progressent le long des voies respiratoires, puis sont déglutis pour retrouver l’environnement intestinal où elles atteignent leur stade adulte.

Quelles sont les principales voies de contamination chez le chat ?

L’infection par les ascaris peut survenir selon diverses modalités :

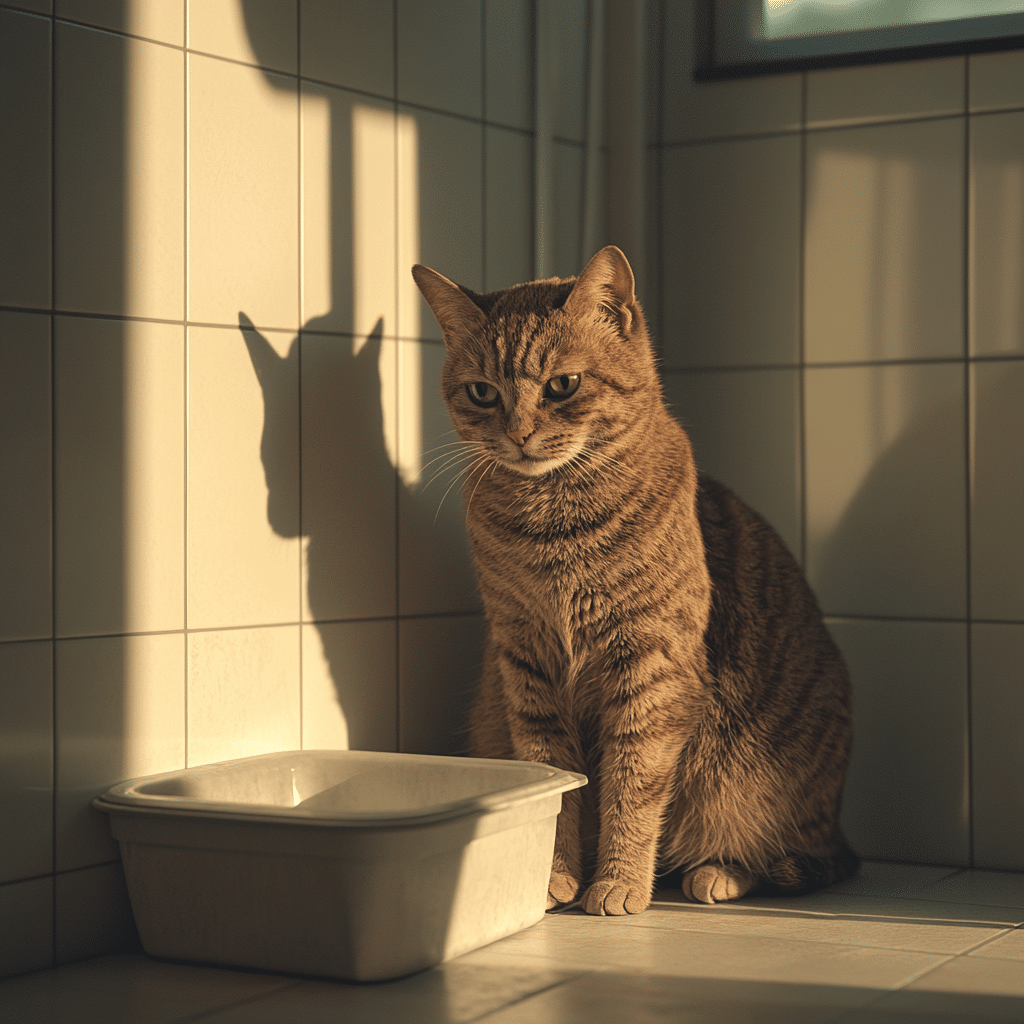

- Par consommation directe d’œufs présents dans les milieux contaminés (terre, substrat de litière, etc.) ;

- Par transmission du lait maternel chez les chatons, lorsque la mère héberge le parasite ;

- Par prédation et ingestion de petits rongeurs porteurs de formes larvaires.

Les chats en bas âge présentent une vulnérabilité particulière, mais les adultes ne sont pas immunisés, notamment ceux bénéficiant d’un accès extérieur qui les expose davantage aux sources de contamination. L’âge, les habitudes comportementales et le cadre de vie du chat constituent donc des facteurs déterminants dans l’évaluation du risque parasitaire.

Comment reconnaître une infestation d’ascaris chez votre chat ?

Les manifestations cliniques de l’ascaridiose varient selon l’âge du félin et le niveau d’infestation. Chez les chats adultes, la présence parasitaire demeure fréquemment silencieuse sur le plan symptomatique. Néanmoins, certains indicateurs peuvent éveiller l’attention :

- Perturbations gastro-intestinales : épisodes émétiques, selles anormales (diarrhéiques ou constipées), distension abdominale ;

- Détérioration de la condition générale : modifications de l’appétit (anorexie ou hyperphagie), perte de poids progressive ;

- Développement insuffisant chez les jeunes félins malgré un apport nutritionnel approprié ;

- Altération de la qualité du pelage, devenant mat et hirsute ;

- Manifestations respiratoires : toux, dyspnée (lors du passage larvaire pulmonaire) ;

- Élargissement abdominal, particulièrement notable chez les chatons.

Il convient de souligner que l’absence de signes cliniques n’exclut pas formellement une infestation parasitaire. Une vigilance constante et des évaluations vétérinaires régulières s’avèrent indispensables pour déceler précocement toute colonisation vermineuse.

Quelles sont les méthodes de diagnostic utilisées par les vétérinaires ?

L’identification de l’ascaridiose repose essentiellement sur l’examen microscopique des excréments félins. L’analyse coproscopique permet de mettre en évidence la présence d’œufs caractéristiques dans les déjections. Cette technique diagnostique s’avère fiable mais nécessite que les parasites femelles aient entamé leur phase de ponte.

Dans certaines circonstances, les vers à maturité peuvent être directement observés dans les matières fécales ou les vomissures du chat. Ils apparaissent alors sous forme de structures filiformes blanchâtres évoquant des grains de riz allongés.

Une consultation auprès d’un professionnel vétérinaire demeure incontournable pour établir un diagnostic précis. Le praticien évaluera l’état clinique global de l’animal, sa symptomatologie et pourra préconiser des investigations complémentaires si la situation l’exige.

Quel est le traitement approprié pour l’ascaridiose féline ?

La gestion thérapeutique de l’ascaridiose requiert une approche systématique sous contrôle vétérinaire. Le traitement s’articule autour de l’administration d’antiparasitaires spécifiques ciblant les différentes phases évolutives des ascaris.

Le protocole vermifuge est personnalisé pour chaque félin selon des critères comme l’âge, la masse corporelle et l’état sanitaire général. Habituellement, plusieurs administrations espacées de quatorze à vingt-et-un jours sont préconisées pour éliminer efficacement la charge parasitaire et prévenir les phénomènes de réinfestation.

Pour garantir une efficacité optimale, il est fondamental de respecter scrupuleusement les recommandations posologiques et la durée du traitement prescrit par le vétérinaire. Un suivi post-thérapeutique peut s’avérer nécessaire pour confirmer l’éradication complète des parasites.

Quelles stratégies de prévention peut-on mettre en place ?

La prévention de l’ascaridiose s’appuie sur une stratégie globale associant vermifugation périodique et mesures sanitaires adaptées :

- Calendrier anthelminthique : Instaurez un programme préventif régulier adapté aux particularités de votre chat. La fréquence des traitements varie selon l’âge et l’exposition aux facteurs de risque de l’animal.

- Protection environnemental : Procédez au renouvellement quotidien de la litière, désinfectez périodiquement les surfaces en contact et lavez régulièrement les zones de repos félin.

- Sécurisation des espaces extérieurs : Restreignez l’accès de votre félin aux zones potentiellement contaminées (bacs à sable, parcelles cultivées) et collectez systématiquement ses déjections dans les espaces verts.

- Vigilance comportementale : Observez attentivement votre animal pour identifier rapidement toute modification comportementale ou signe évocateur d’infestation.

- Suivi vétérinaire régulier : Un accompagnement professionnel permet d’ajuster la stratégie préventive au fil du temps et de l’évolution des besoins spécifiques de votre chat.

Quels sont les risques pour la santé humaine ?

Les ascaris félins présentent un potentiel zoonotique, affectant occasionnellement les humains, particulièrement les enfants et les personnes immunodéprimées. La contamination humaine survient principalement par ingestion accidentelle d’œufs présents dans l’environnement.

Pour minimiser ces risques :

- Lavez-vous les mains rigoureuse après tout contact avec votre animal ou son environnement ;

- Utilisez des gants de protection lors du nettoyage de la litière de votre chat ;

- Appliquez des protocoles d’hygiène stricts dans les espaces partagés avec votre félin ;

- Délimitez des zones d’exclusion féline autour des aires récréatives infantiles et des cultures potagères ;

- Sensibilisez les enfants aux pratiques d’hygiène élémentaires, notamment le lavage des mains.

Une vermifugation systématique de votre chat contribue également à diminuer les risques de transmission zoonotique en limitant la dissémination environnementale des œufs parasitaires.

Questions fréquentes sur l’ascaridiose chez le chat

Comment savoir si mon chat a des vers sans aller chez le vétérinaire ?

Bien qu’une évaluation vétérinaire reste la démarche diagnostique privilégiée, certaines manifestations peuvent vous alerter : distension abdominale, troubles digestifs, léthargie, détérioration du pelage, vomissements ou présence visible de parasites dans les déjections. Toutefois, l’absence de symptomatologie n’exclut pas formellement une infestation parasitaire.

À quelle fréquence dois-je vermifuger mon chat d’intérieur/d’extérieur ?

La périodicité des traitements anthelminthiques dépend des conditions de vie de votre félin. Pour un chat strictement d’intérieur, un rythme trimestriel ou semestriel peut s’avérer suffisant. Pour un chat ayant accès à l’extérieur, une administration mensuelle ou trimestrielle est généralement recommandée. Consultez votre vétérinaire pour élaborer un calendrier personnalisé.

Quels sont les meilleurs produits vermifuges pour les chats ?

La sélection du vermifuge optimal dépend de multiples paramètres (âge, poids, état physiologique du chat). Les préparations à spectre étendu, actives contre diverses familles de vers, sont fréquemment privilégiées. Le vermifuge (comprimé, solution spot-on, pâte orale) doit être sélectionnée selon la praticité d’administration et l’acceptation par l’animal. Sollicitez l’expertise de votre vétérinaire pour identifier la formulation la plus appropriée à votre compagnon.

URGENCE : 01 40 40 01 02

URGENCE : 01 40 40 01 02